常花とは?意味・必要性

お仏壇には、お線香やローソク、生花などをお供えして日々の供養を行いますが、仏具として用いられる「常花(じょうか)」にはまた異なる意味と役割があります。

この項目では、常花の持つ意味や必要性、そして蓮の花がモチーフとして選ばれている理由についてご紹介します。

常花って何?どんな意味があるの?

「常花(じょうか)」とは、蓮の花をかたどった造花の仏具で、「枯れない花」や「永遠に咲き続ける花」を意味します。

お仏壇はお浄土の世界を表しているとされ、常花を飾ることで、極楽浄土の美しさや厳かさを象徴し、ご本尊やご先祖様への敬意を表します。

また、常花はお仏壇全体に落ち着きと品格をもたらし、空間をより荘厳なものにするとも考えられています。

常花の必要性

中には「常花って絶対に必要なの?」「お仏壇には普段からお花をお供えしているから、常花は飾らなくてもいいの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃいます。

結論として、常花は必ずしも飾らなければならない仏具ではありません。

ただし、常花は、お仏壇にお供えする仏花とは異なる役割を持っています。

仏花は、仏様や故人様への感謝や敬意を表す「日々のお供え」としての意味を持ち、また仏様の慈愛や忍耐を象徴するものです。

一方の常花は、極楽浄土の世界観を表し、お仏壇全体の品格や荘厳さを高めるための仏具です。

そのため、可能であれば、仏花とあわせて常花もお飾りいただくことをおすすめします。

■お仏壇のお供えに対しても造花を使ってもいいの?

常花は造花が基本ですが、仏花については本来「生花」をお供えするのが基本とされています。これは、やがて枯れていく花の姿が、仏教の教えである「諸行無常(しょぎょうむじょう)」を体現しているとされるためです。

とはいえ、夏場の傷みやすい時期や忙しい生活の中では、造花を取り入れる方も増えています。供養の心を大切にしながら、無理のない供養方法をお選びいただくと良いでしょう。

仏花の定期便

■仏花について詳しくはこちら

お仏壇やお墓に供える「仏花(ぶっか)」について、基本的な選び方やタブー、飾り方などの基礎知識を解説します。また、造花・プリザーブドフラワーのお供えもご紹介しています。

常花に蓮の花が用いられている理由

常花のデザインに蓮の花が使われているのは、仏教において蓮が「悟り」や「清らかな心」の象徴とされているためです。

蓮は泥の中から生まれながらも、泥に染まらず清らかな花を咲かせることから、煩悩の多いこの世にあっても、心を清らかに保ち生きる姿に例えられます。

ただし、生の蓮の花は季節や地域によって手に入りにくいため、いつでも飾ることができる造花(常花)が用いられるようになりました。

特に金色の常花は、「七宝(しっぽう)」と呼ばれる仏教で尊ばれる貴重な素材のひとつとされ、極楽浄土に咲く最高の蓮華として仏前にお供えされています。

常花はどの宗派で使用するの?

常花は、天台宗・真言宗・浄土宗・臨済宗・曹洞宗・日蓮宗といった、浄土真宗以外の各宗派で使用されることが一般的です。

ただし、寺院やご住職の方針によって異なる場合もあるため、ご不安な場合はあらかじめお寺に確認されると安心です。

■浄土真宗では何をお供えするの?

浄土真宗では常花を用いず、代わりに「樒(しきみ)」という植物をお供えします。

水やお茶のお供えの代わりに、「華瓶(けびょう)」と呼ばれる壺型の仏具に水を入れ、そこに樒を挿して仏前に供えるのが基本の形です。

なお、本来は生の樒を用いるのが正式ですが、手に入りにくい地域や時期の場合には、木製の造花で代用することも可能です。

■樒(しきみ)について詳しくはこちら

樒(しきみ)とは?榊との違い・使用例

樒の基本情報と仏教・各宗派との関わり、榊(さかき)との違い、使用例について解説します。

常花の種類・選び方

常花は、素材や塗装、サイズや花の本数によってさまざまな種類があります。

常花の選び方に絶対的な決まりはありませんので、基本的には、お仏壇の大きさに対してバランスよく納まるサイズの常花を選ぶとよいでしょう。

また、素材によってお仏壇の雰囲気も変わります。見た目の印象やご自身の好みに合わせて、お仏壇と調和するデザインの常花をお選びください。

この項目では、常花の基本的な種類を画像付きで分かりやすくご紹介します。

素材・塗装による違い

常花は、アルミや真鍮、銅に金メッキを施したタイプが一般的です。そのほか、木製に彩色を施したタイプの常花もございます。

■金メッキ仕上げ

華やかで厳かな印象のあるデザインの常花です。お仏壇を格調高い雰囲気にしたい方におすすめです。

■木製彩色仕上げ

優しくあたたかな印象のあるデザインの常花です。お仏壇をナチュラルで落ち着いた雰囲気にしたい方におすすめです。

サイズ・花の本数による違い

常花には、主に「通常サイズ」と「ミニ(豆)サイズ」の2タイプがあります。

また、花(茎)の本数もサイズによって異なります。ミニサイズでは3本が基本ですが、サイズが大きくなるにつれて、5本・7本・9本と花の本数が増えてきます。

■通常サイズ

3寸~9寸程度と幅広くサイズ展開されています。床置きタイプのお仏壇に飾るのに適しています。

※寸表記の場合は、一般的に「茎の根元から花の先端までの長さ」を指します。

■ミニ(豆)サイズ

総丈11cm前後のサイズ感が一般的です。上置き仏壇(コンパクト仏壇)に飾る際におすすめです。

古来より、奇数(基数)は「調和のとれた縁起の良い数」とされてきたため、常花も奇数本で作られていることが一般的です。

常花

常花の飾り方|お仏壇のどこにどうやって置く?

常花は、左右一対で、専用の花立(水鋲)に挿して飾るのが基本です。※木製タイプの場合は、花立と一体になっているものもあります。

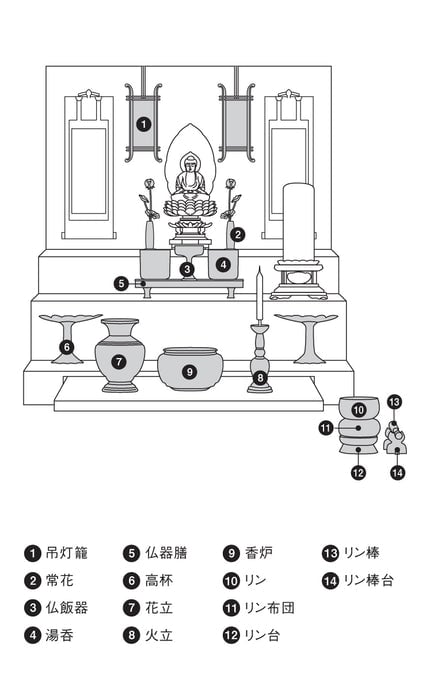

お仏壇の種類(上置きタイプか床置きタイプか)によってお飾り位置が少し異なりますので、以下にそれぞれの飾り方の例をご紹介します。

上置き仏壇(コンパクト仏壇)における常花の飾り方

上置きタイプの仏壇では、スペースが限られているため、ミニサイズ(豆サイズ)の常花を用いるのが一般的です。

飾る際は、お仏壇の最上段に、御本尊(仏像または掛軸)の左右に一対で配置します。

上置き仏壇全体の飾り方

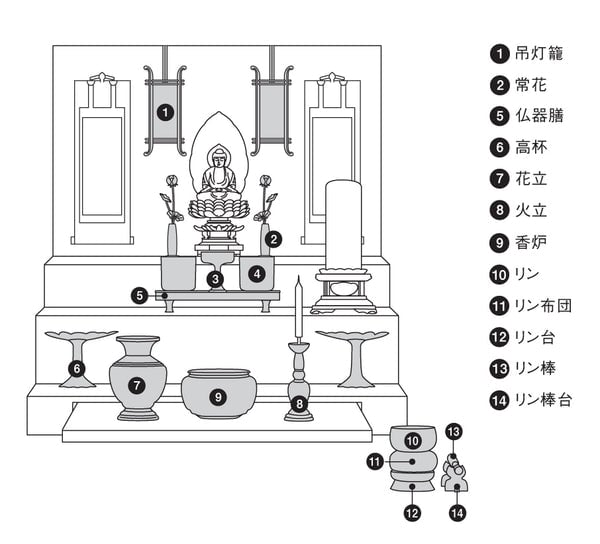

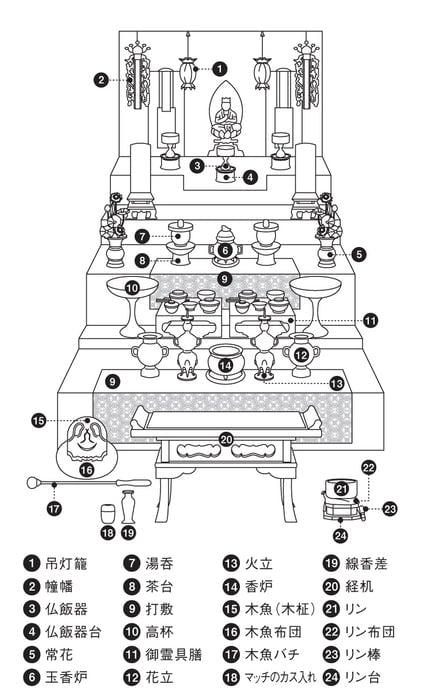

床置き仏壇における常花の飾り方

床置きタイプの仏壇は、最上段にある御本尊の左右に一対で飾るか、中段の左右に飾る形式が基本です。

お仏壇のデザインや他の仏具とのバランスを見ながら、落ち着いて見える位置に配置するとよいでしょう。

御本尊の両脇に置く場合はミニサイズを使用する場合もありますが、それ以外の場合は通常サイズを選ぶことが一般的です。

伝統的な大きめのお仏壇では、より荘厳なお飾りとして、「御本尊の左右」と「中段の左右」にそれぞれ常花を一対ずつ飾る形式(合計2対)も見られます。

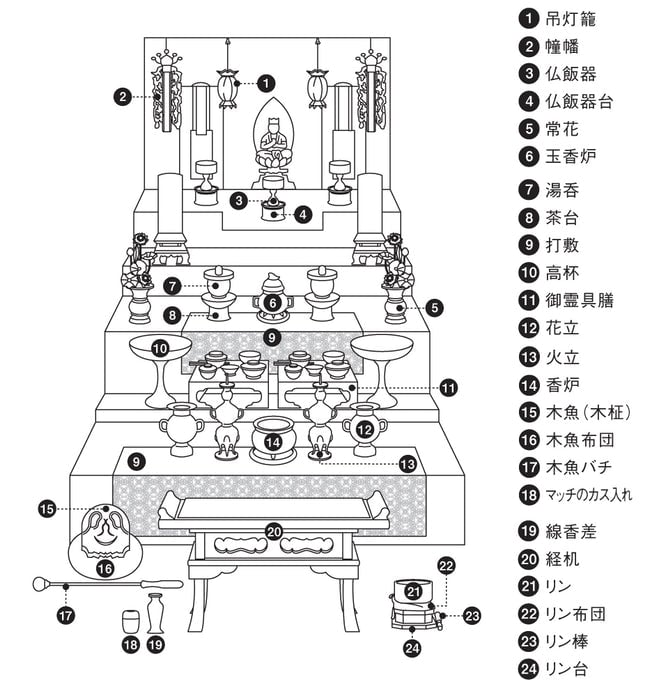

床置き仏壇全体の飾り方

■お仏壇の飾り方について詳しくはこちら

お仏壇の飾り方について、宗派別・お仏壇のサイズ別に、基本的なお飾り方法を図説付きで解説します。

常花のお手入れ方法

常花は長期間お仏壇に飾るものですので、定期的にお手入れをして美しさを保ちましょう。毎日でなくとも、月に一度など定期的にお掃除をすることで、お仏壇まわりを清潔に保てます。

常花のお手入れは、基本的には、毛ばたき(毛払い)ややわらかい布・クロスで、軽くほこりを払うだけで問題ありません。

金属製(真鍮やアルミ)の常花は、金属磨きや薬剤を使用すると塗装がはがれる恐れがあるため、乾拭きのみで優しくお手入れするのが安心です。