お彼岸に花をお供えするのはなぜ?

お彼岸はご先祖様のご供養に最適な時期とされており、多くの人々がお仏壇やお墓に花を供え、お参りをします。ここでは、お彼岸に花を供える意味・理由について解説します。

そもそも、お彼岸とは?

お彼岸とは、ご先祖様を偲び、供養を行う日本特有の仏教行事です。年に2回、春分の日と秋分の日を中心に、その前後3日間を含む7日間がお彼岸の期間と定められています。この期間は、悟りの境地を目指し仏修行を行うためのものでもあります。

仏教の教えによると、私たちが生活するこの世界(此岸)は東にあり、ご先祖様が安らぐお浄土(彼岸)は西にあるとされます。春分の日と秋分の日には太陽が真東から昇り、真西へと沈むため、この二つの世界が最も近付くと考えられ、ご先祖様への想いが伝わりやすくなるといわれています。

このように、お彼岸はご先祖様の供養に適した時期であることから、日常的なお仏壇へのお参りだけでなく家族でお墓参りに出かけ、華やかな花をお供えすることが慣習となっています。

■お彼岸について詳しくはこちら

お彼岸とは何か知りたい方に向けて、意味やお彼岸の期間、やるべきことなどお彼岸の基本をはせがわが徹底解説します。

お仏壇やお墓に花をお供えする理由

日々のご供養やお彼岸・お盆において、花は仏様へのお供え物の基本です。仏教において、仏様へのお供え物は「五供(ごく)」と呼ばれる考えに基づいており、「香(お線香)・灯明(ろうそく)・花・飲食(ご飯などの食べ物)・浄水(水・お茶)」の5つが重要とされています。

お仏壇やお墓にお花をお供えする具体的な理由は、主に以下の通りです。

-

ご先祖様や仏様への感謝の気持ちを表すため

お仏壇やお墓に美しい花を飾ることで、ご先祖様や仏様への感謝と敬いの気持ちを形で表すことができます。 -

花は「仏様の慈愛と忍耐」を象徴しているため

寒い冬を耐え、蕾から花を咲かせて散っていく姿を人生に例え、仏様が命の儚さと尊さを私たちに向けて教えてくださるとされています。 -

ご先祖様や仏様に花の香りを楽しんでいただくため

花の良い香りは、ご先祖様や仏様にとってごちそうになるともいわれています。(これを「香喰(こうじき)」といいます。) -

お供えする人の心を豊かにするため

お供えをする行為は、ご先祖様や仏様を敬うだけでなく、供養を行う人自身の心も優しく豊かにしてくれます。

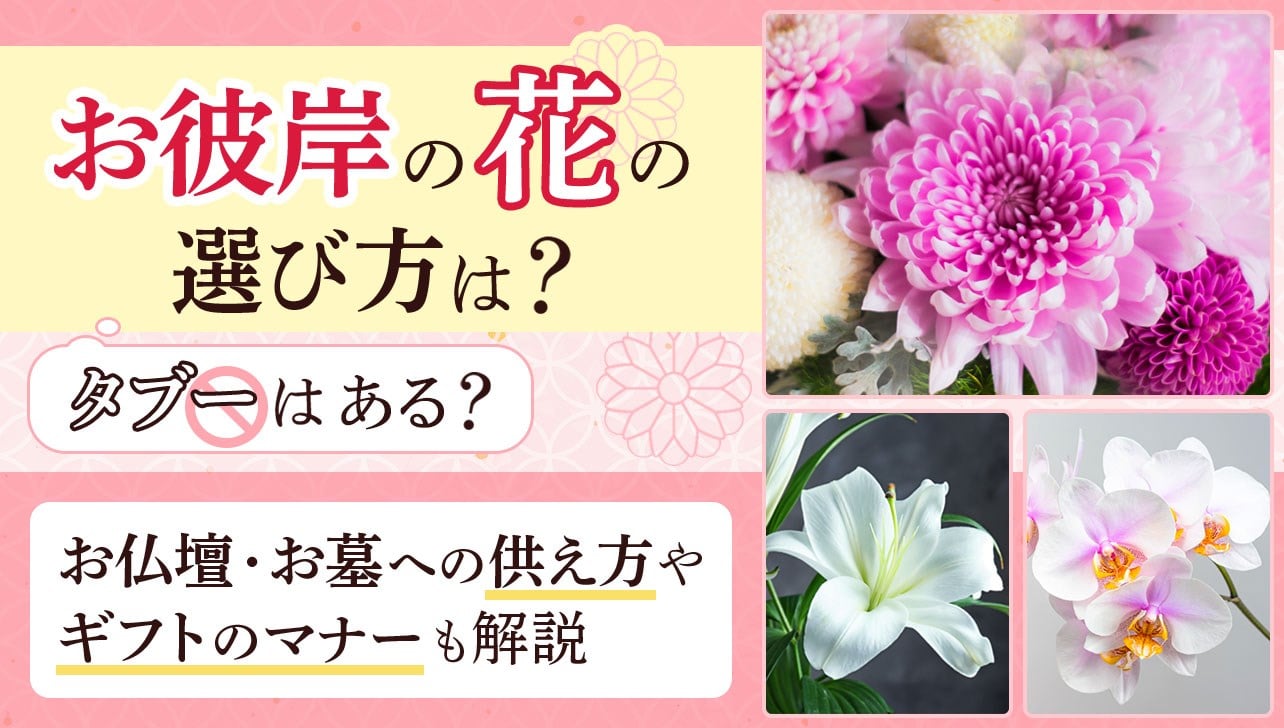

お彼岸にふさわしい花|種類・選び方

「お彼岸に供える花(供花)は、具体的にどんな基準で選べばいいの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

結論として、お彼岸に供える花の種類に絶対的な決まりはありませんので、基本的には、故人様が好きだった花や思い出の花などを自由にお供えいただき問題ありません。一方で、通年で手に入りやすい定番の花や、春彼岸・秋彼岸の季節にふさわしい旬の花もあります。

この項目では、お彼岸のお供えとして定番とされる花の種類を、具体的にご紹介いたします。

※お彼岸のお供えにおいて避けるべき花については、 <こちら>の項目で解説しています。

1年を通して入手できる、お彼岸で定番の花

お彼岸のお供えに定番とされる花は、「菊・マム」「ユリ」「胡蝶蘭」の3つです。これらの花は、1年を通して入手しやすく、故人様へのご供養の場にふさわしい「仏花(ぶっか)」としても親しまれています。

以下に、それぞれの花が持つ意味や花言葉についてご紹介いたします。

菊・マム

仏花として代表的な花の一つです。日持ちがよく、邪気を払う象徴として仏事に広く用いられています。

◆花言葉

- 高貴

- 高尚

- 高潔

- 信頼 など

ユリ

仏花として人気があり、お仏壇やお墓を上品に彩ってくれます。花粉が多い場合は取り除いてからお供えすることをおすすめします。

◆花言葉

- 純潔

- 無垢

- 威厳

- 高貴

- 無邪気

- 栄華 など

胡蝶蘭(コチョウラン)

日持ちがよく、香りが少ないことやお手入れが簡単なことから仏花として人気があります。見た目が華やかなのでギフトとしても好まれる花です。

◆花言葉

- 幸運が飛んでくる

- 純粋な愛

- 尊敬 など

春彼岸におすすめの季節の花

3月の春彼岸に供える花を選ぶ際は、春の訪れを感じさせる明るい色合いや、日持ちしやすい種類を選ぶと良いでしょう。

春には、カーネーションやフリージア、マーガレットなど、春らしい優しい印象を与えてくれる花がよく選ばれています。また、トルコキキョウなど、華やかさと日持ちの良さを兼ね備えた花も選ばれる傾向にあります。

以下に、春彼岸におすすめの花をピックアップしてご紹介します。

- アイリス

- カーネーション

- キンセンカ

- スターチス

- ストック

- トルコキキョウ

- フリージア

- 牡丹

- マーガレット など

秋彼岸におすすめの季節の花

9月の秋彼岸に供える花を選ぶ際は、秋の情緒を感じられる花を選ぶと良いでしょう。

ケイトウやコスモス、ソリダコなど、鮮やかながら落ち着きのあり、秋の訪れを感じさせる色合いの花が良く選ばれています。

以下に、秋彼岸におすすめの花をピックアップしてご紹介します。

- ケイトウ

- コスモス

- ソリダコ

- デンファレ

- ハギ

- リンドウ など

お彼岸にお供えする食べ物として代表的な「ぼたもち」と「おはぎ」は、春に咲く「牡丹」と、秋に咲く「ハギ」にちなんで名前が付けられたといわれています。

花を選ぶ際は、色にも決まりはあるの?

お彼岸にお供えする花の色に決まりはありませんが、白色、黄色、ピンク色、紫色、青色など淡い色の花がよく用いられています。故人様が生前好まれていた色を基調として花を選んでもよいでしょう。

地域によっては黒色の花は縁起が悪いとされる場合もあるため、注意が必要です。

■まとめ

- お彼岸に供える花には特に決まりはありませんが、菊やマム、ユリなど、落ち着いた色合いで香りが強すぎず、長持ちする花が定番です。

- 春彼岸にはカーネーションやフリージアなどの明るく春らしい花、秋彼岸にはケイトウやコスモスなどの秋らしく落ち着いた雰囲気の花など、季節ごとに旬の花を選ぶのもおすすめです。

- 故人様が好きだった花や、思い出に残る花を取り入れることで、より心のこもったお彼岸のお供えとなるでしょう。

お供えを避けた方が良い花はある?

お彼岸のお供えにどんな花を選べばいいのか迷う中で、「逆に、お供えしてはいけない花はあるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。

結論として、お彼岸のお供え花に絶対的な決まりはありませんが、中には一見美しくても仏事のお供えとしては不向きとされる花もあります。

この項目では、お仏壇やお墓へのお供えにおいて、なるべく避けた方が良い花の特徴を具体的に6点ご紹介します。

特に、他家にフラワーギフトを贈る際は、先方に失礼がないよう注意しましょう。

※おすすめのフラワーギフトは <こちら>の項目でご紹介しております。

不吉な事象を連想させる花

椿、サザンカ、むくげ など

花が落ちる、日持ちがしないなどの特徴が「死」を連想させるといわれています。

毒がある花

彼岸花、アジサイ、芍薬(シャクヤク)、スイセン、スズラン、チューリップ、ポピーなど

毒性のある花は、「毒を盛る」と捉えられるため、お供えには不向きとされています。

香りが強い花

オミナエシ、カサブランカ、金木犀(キンモクセイ)など

お線香の香りの妨げとなるため、お供えには香りが控えめな花がおすすめです。

トゲがある花

バラ、アザミなど

トゲが、血や殺生を連想させます。トゲを取り除いてお供えすることは可能です。

ツルがある花

アサガオ、クレマチスなど

故人様に蔓(つる)が絡まり、成仏の妨げになるといわれています。また、お墓にお供えした場合、周囲のお墓に蔓が巻き付く恐れもあります。

食べることができる植物

稲穂、麦、粟など

お墓にお供えした場合、動物や虫に周囲を荒らされる恐れがあります。

花粉が多い花は、お供え自体は可能ですが周囲を汚す恐れがあるため、花粉を取り除いてからのお供えがおすすめです。

■まとめ

- お彼岸のお供えに避けた方が良いとされる花は、香りが強いものやトゲがあるもの、毒性を持つものなどが代表的です。

- 避けるべき花の種類はあくまで目安であり、地域や家庭の考えによっても異なる場合があります。

- あまり形式にとらわれすぎず、故人様が生前お好きだった花をお供えするなど、最終的には故人様への想いを大切にする気持ちが何よりも重要です。

フラワーギフトはいつ贈る?選び方や相場は?

お彼岸には、故人様が亡くなって初めてお彼岸(初彼岸)を迎えられるご家庭や、日ごろお世話になっている方に向けて、フラワーギフトを贈るケースが多く見られます。

ここでは、花のギフトをいつまでに送るべきか、適切なタイミングやスタイルの選び方・相場など、花の贈り方とマナーを解説します。

はせがわでは、フラワーギフトもお取扱いしています。おすすめのフラワーギフトは <こちら>の項目でご紹介しております。

お彼岸の花を贈るタイミングはいつ?

花を贈答する際は、お彼岸の前日からお彼岸初日の午前中までに贈るとよいでしょう。遅くとも、お彼岸の中日までには配送または手渡ししていることが理想的です。

生花店はお彼岸の時期に混雑するため、事前に準備・注文しておくことをおすすめします。

用途別のフラワーギフトの選び方

花を置かれる場所や使用場面を考慮し、適切なスタイルの花を選ばれることをおすすめします。

花束

お墓または、お仏壇の花立にお供えする花を贈る場合は、花束になっているものが使いやすく便利です。左右一対で飾れるよう、同じ組み合わせのものが2つセットになっている種類の花束もあります。

アレンジメントフラワー

お彼岸の法要などで、お仏壇の周囲やご自宅に花を飾られる場合は、鉢植えやバスケットなどに飾られたアレンジメントフラワーが飾りやすく見栄えも華やかです。大きすぎるとスペースが足りない場合もあるため、場所に応じた適切な大きさを選びましょう。

プリザーブドフラワー

生花に特殊加工を施し、長期間保存可能にしたものです。お仏壇の中に飾ることができるコンパクトな大きさのものも多く、お供え物として近年注目されています。

紫外線に弱いため、お墓など屋外のお供えには向きませんので注意が必要です。

フラワーギフトの相場

他家にギフトとしてお花を贈る場合の一般的な費用相場は、【3千円~5千円程度】とされています。

また、花の代わりに、お花を購入するためのお金として「御花代(おはなだい)」や「供花料(きょうかりょう・くげりょう)」をお包みして渡す場合もあります。

※御花代を包むのし袋のマナーについては<よくある質問>の項目でも解説しています。

■お彼岸のお供えについて詳しくはこちら

定番のお供え物の紹介をはじめ、他家・実家へのお供え(手土産)の金額相場や郵送方法など、お彼岸のお供えについて基本を解説します。掛け紙(のし)の表書きマナーやお返しについても触れています。

お彼岸の花はどこで買う?おすすめギフトも紹介

お彼岸に花をお供えする際、どこで買うべきか迷ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。

この項目では、お彼岸用の花を購入できる場所を具体的に解説します。また、当社でお取り扱いしているおすすめのフラワーギフトもご紹介します。

お彼岸の花を購入できる場所

お彼岸にお供えする花は、生花専門店をはじめ、スーパーマーケットやホームセンター、オンラインショップなどでも購入が可能です。

また、仏壇仏具専門店では、お仏壇のお供えに特化した、ブリザードフラワーなどのフラワーギフトを取り扱っている場合があります。

プロに直接相談したい場合には実店舗を利用し、忙しい時はオンライン購入を活用するなど、用途に応じて購入場所を使い分けると便利です。

はせがわおすすめのフラワーギフト

はせがわでは、ご自宅のお仏壇へのお供えや、他家への贈答品としてもおすすめの商品をお取り扱いしています。

以下に、おすすめ商品をピックアップしてご紹介いたします。

造花・プリザーブドフラワーのフラワーギフト

お仏壇の前にもお飾りできる、コンパクトなフラワーギフトです。

LED付きで柔らかなあかりを灯すことのできる「灯す(トモス)ボール」や、ドライフラワーをガラスの器に納めた「ボトルフラワー」など、様々な種類がございます。

フラワーギフト

仏花の定期便

はせがわでは、多忙でお花屋さんに行く余裕がない方や、どの花にするか悩んでしまう方に向けて、「仏花の定期便」をご提供しています。お花のプロが厳選した四季折々の新鮮な生花を、定期的にご自宅にお届けするサービスです。

※週1回、隔週、月1回コースからお選びいただけます。

任意のお届け先を指定することも可能ですので、フラワーギフトとして、遠方のご実家に郵送することも可能です。

はせがわの仏花の定期便

お仏壇・お墓への正しい花の供え方・マナー

お彼岸の中日(春分の日・秋分の日)には、お墓参りに行って墓前に花をお供えをするのが一般的です。また、お仏壇に対しても、普段より華やかに花をお供えすることで、日頃の感謝の気持ちを形にすることができます。

ここでは、お仏壇・お墓に対する花の供え方(飾り方)や作法を具体的にご紹介します。また、お供えとして造花を用いても良いかどうかや、供える花の本数、花を長持ちさせるコツなど、お彼岸に供える花の基本的なマナーについても解説いたします。

お仏壇への花の供え方

お仏壇に花をお供えする際は、左右で一対となるように花立(花瓶)を飾るのが丁寧な形です。ただし、お仏壇が小さい場合には、最下段(薄引き出し)の左側に花立を1つだけ置く形でも問題ありません。

また、お仏壇の内部に花を飾りきれない場合は、周囲に花瓶を置いてお供えする方法もおすすめです。

仏様の慈愛の心を私たちへ向けるという意味合いから、花をお供えする際はお参りする人(ご自身)の方へ向けてお飾りします。

花瓶

■お仏壇に飾る花立(花瓶)について詳しくはこちら

花立(花瓶)は「仏の三大供養」の一つで、お仏壇に欠かせない仏具です。このページでは、花立をお供えする意味、選び方と購入場所、浄土真宗など宗派による違い、お供えの決まりについて解説しています。

お墓への花の供え方

お墓に花を供える際も、お仏壇と同様に左右一対で飾るのが基本です。同じ種類の花を使った花束を2つ用意し、左右の花立にそれぞれ活けるようにしましょう。

なお、お墓(墓地・霊園)によっては、お参り後に花を持ち帰るルールが定められている場合があります。不安な場合は、事前に管理者へ確認しておくと安心です。

■仏花について詳しくはこちら

お仏壇やお墓に供える「仏花(ぶっか)」について、基本的な選び方やタブー、飾り方などの基礎知識を解説します。また、造花・プリザーブドフラワーのお供えもご紹介しています。

お彼岸に供える花の基本マナー

生花が難しい場合は、造花をお供えしても問題ない

生花は、やがて枯れてしまう儚さから「諸行無常」という仏教の教えを象徴するとされるため、お仏壇やお墓へのお供えには基本的に生花が望ましいとされています。

しかし近年では、ペットを飼っているご家庭や、忙しく定期的な管理が難しい方など、生花を飾ることが難しいケースも増えています。

結論として、何より大切なのはご先祖様への感謝の気持ちですので、生花の用意が難しい場合には造花をお供えしても問題ありません。

ただし、地域やお寺によっては、生花以外のお供えを避けるよう推奨している場合もありますので、もし菩提寺がある場合は事前に確認しておくと安心です。

造花・生花

花をお供えする本数は、奇数が一般的

お供えする花の本数に絶対的な決まりはありませんが、一般的には、1つの花立(花瓶)につき、3本・5本・7本などの奇数の本数が良いとされています。

一説には、奇数は割り切れない数字であることから「縁が切れない」という意味を連想させるため、ご先祖様や故人様との繋がりを大切にする気持ちが込められているといわれています。

お供えの花を長持ちさせる3つのポイント

お仏壇に供えた花を長持ちさせるには、いくつかのコツがありますので、以下に3点ご紹介します。

-

茎を水に浸けたままカットする

花をお供えする前に、茎を水に浸けたままハサミで斜めにカットする「水切り」をしておくことで、切り口から水を吸い上げやすくなり、花を長持ちさせることができるといわれています。 -

花立の水を清潔に保つ

お仏壇の花立の水は毎日取り換えることがベストです。水が清潔に保たれていると、花が長持ちしやすくなります。また、花立の水に浸かる部分の葉や蕾は取り除き、水替えの際に茎にぬめりがある場合は洗い流しましょう。 -

直射日光やエアコンの風を避ける

花は乾燥に弱いため、直射日光やエアコンの風が直接当たる場所を避けてお供えしましょう。

お彼岸に関してよくある質問

最後に、バラをお供えしてはいけない理由や、花を郵送する際のマナーなど、お彼岸の花に関してよくいただく質問を中心に解説いたします。

また、花の代わりにお花代を渡す場合や、お彼岸にやってはいけないことはあるかについても触れています。

Q1.バラのお供えはタブーと聞きましたが、どうしてですか?

A. バラなどのトゲのある花は、トゲが「血」や「殺生」を連想させることから、仏事のお供えには避けるべきとされています。

ただし、必ずしもお供えできないわけではなく、故人様が生前にバラを好まれていた場合などには、トゲを取り除いた状態でお供えいただいても問題ありません。

トゲのある花以外にも、毒のある花や香りが強い花などは避けるのが一般的ですが、何よりも大切なのは故人様を想う気持ちです。最終的には、ご家庭や地域の慣習に合わせて、適したお花を選ぶよう心がけましょう。

※お供えに不向きとされる花について、詳しくは<こちら>の項目で解説しています。

Q2.知人に花を郵送する際のマナーや注意点はありますか?

A.花を郵送する際は、メッセージカードを添えるのが丁寧なマナーとされています。

直接お渡しできない場合でも、手紙やメッセージカードを添えることで、気持ちが相手により伝わりやすくなります。

メッセージに特別な形式はありませんが、仏事にふさわしい内容を意識し、縁起が悪いとされる「重ね言葉」は避けるようにしましょう。

※重ね言葉…「重ね重ね」「ますます」「だんだん」など、同じ言葉や意味を繰り返す表現。不幸が続くことを連想させるため、ご遺族へのメッセージでは使用を控えましょう。

お彼岸のフラワーギフトに添えるメッセージカードの文例を、以下にご紹介します。プレゼントする際の参考にされてください。

- 生前のご厚情に感謝するとともに、謹んで故人のご冥福をお祈り申し上げます。

- 心ばかりではございますが、お花をお送りいたします。ご仏前にお供えいただけましたら幸いです。

- 故人の面影を偲びつつ、心よりご冥福をお祈り申し上げます。

- この度はお伺いすることが叶わず、申し訳ございません。故人の在りし日のお姿を偲びつつ、安らかなお眠りをお祈りいたします。

Q3.花の代わりにお花代を渡す際、のし袋はどのように用意すべきですか?

A 「不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)」と呼ばれる封筒を使用してお渡しする形が、基本的なマナーです。

封筒は「結び切り」の水引が付いたものが基本ですが、贈り先が既に四十九日を終えている(忌明け)場合には、白無地の封筒を使用しても構いません。

表書きは「御花代」や「御花料」を使用し、その下には贈り主の名前をフルネームで記載します。また、お花代の相場は【3千円~5千円程度】が一般的とされていますので、相手との関係性も踏まえて検討いただくと良いでしょう。

不祝儀袋

Q4.お彼岸にやってはいけないことはありますか?

A.お彼岸はご先祖様への感謝を込めて供養を行う時期であり、身を慎む期間(弔事)ではありませんので、特段のタブーは存在しません。

よく、お彼岸時期には「新しいこと(引越し・納車など)、お祝いごと(結婚式・入籍・誕生日祝いなど)、海遊びなどはしない方がいいの?」と気にされる方が多くいらっしゃいますが、特に気にせず問題ございません。

また、「お彼岸時期の土いじりはタブー」とする話もありますが、土いじりは、お彼岸ではなく「春土用」や「夏土用」といった土用の期間に控えるべきとされています。これは、土用期間中は「土公神(どくしん・どこうしん)」と呼ばれる土を司る神様が支配する期間であることから、土いじりや草刈りをはじめとして、地鎮祭や草むしりなど土を動かすことは控えるべきとする考えによるものです。

※お彼岸のタブーについて詳しくは<こちら>のページをご参照ください。

お彼岸関連記事はこちら

お彼岸の総合ぺージはこちらです。

お彼岸とは、春(3月)と秋(9月)の年2回に行われる仏教行事です。このページでは、お彼岸の意味や具体的なお彼岸日程、4つのやるべきことなど、お彼岸の基本を解説しています。

この記事を読んだ方は以下の記事も読んでいます。