供養など

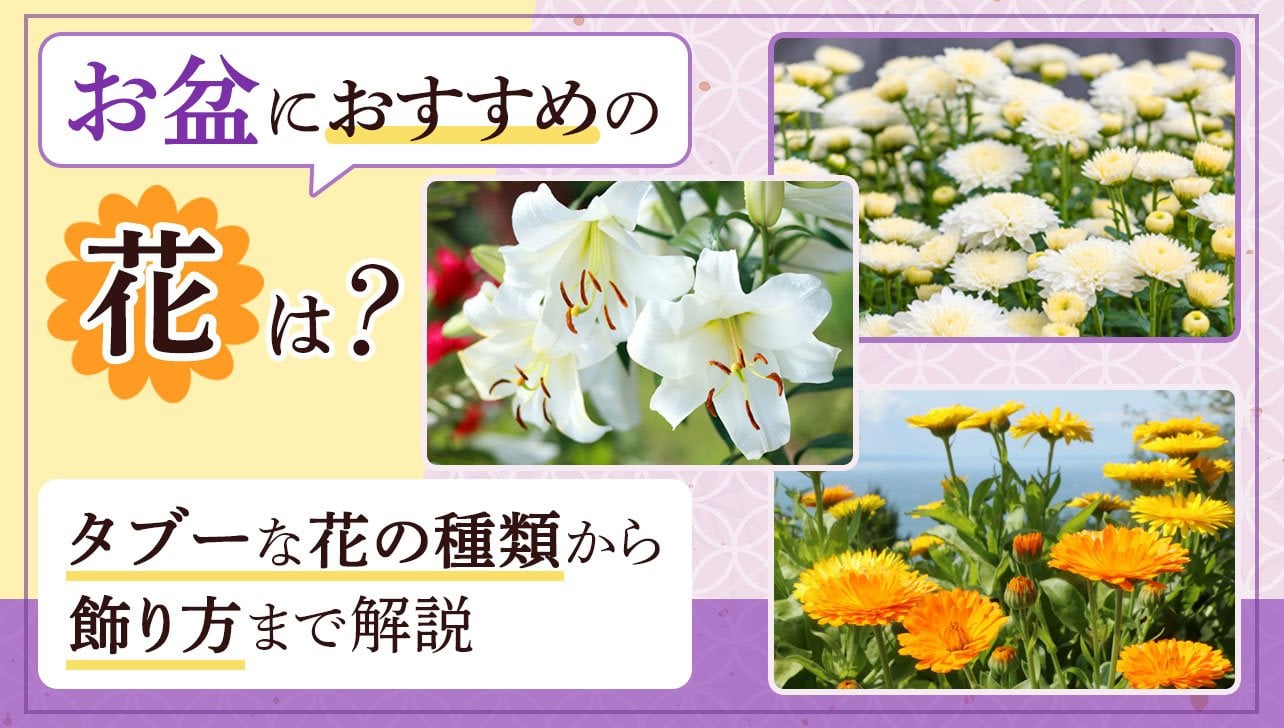

お盆のお供えは何がいい?金額相場・掛け紙の書き方マナーも解説

お盆には、故人様やご先祖様への感謝をこめてお供えをしますが、「お盆を迎えるご家庭にお供えする場合」と「ご自宅のお仏壇にお供...

開眼供養(開眼法要)とは?意味・お布施・当日の流れ・マナーを解説

開眼供養(かいげんくよう)は、新しく用意したお位牌・ご本尊(仏像・掛軸)やお墓に対して実施する法要です。魂入れなどともいい...

新盆(初盆)のお返しは必要?選び方・人気の品物・タブー・挨拶状などマナーを紹介

新盆(初盆)のお返しとは、いただいた香典やお供えに対する返礼品のことです。食べ物や日用品などの消耗品からカタログギフトが選...

御膳料とは?封筒の書き方・金額相場・お金の入れ方など基本を解説

葬儀や法事・法要の会食を省略したり、住職が会食を辞退された際には、お布施や御車代とは別に「御膳料」をお渡しします。このペー...

法事の食事とは?料理、店や自宅など会場の選び方からマナーまで解説

法事(法要)のあとの会食をお斎(おとき)といいます。自宅や料理店など会場を選び、住職や参列者と住職や参列者と実施します。お...

法事の服装|3つの喪服の種類、法事の種類、男性・女性別のマナーも紹介

法事では喪服を着用します。男性はブラックスーツ、女性は黒いアンサンブルが一般的イメージですが、喪服にも種類があり法事の種類...

初七日法要とは?何をする?してはいけないこと・お布施や香典など解説

故人様が亡くなった日を1日目とし、7日目が「初七日」です。初七日は三途の川の渡り方が決まるため、重要な節目です。近年では葬...

新盆(初盆)法要とは?お布施相場・表書き・服装マナーも解説

故人様が亡くなられて初めて迎えるお盆は新盆(初盆)と呼ばれ、通常のお盆よりも丁寧に行うべきとされています。ここでは、新盆に...

施餓鬼(せがき)とは?お盆との関係・お布施の相場・宗派の差を解説

「施餓鬼(せがき)」とは、飢えや渇きに苦しむ死者の霊魂にお供えを施し、供養するための法会(儀式)です。お盆やお彼岸などに全...

お盆の定番料理とは?精進料理などのお供え物やタブーな食べ物を紹介

お盆ではご先祖様へお供えをした後、家族や親戚でお供え物を分けて食べます。お供え物は、普段も口にする食べ物から修行僧が食べる...

お盆のキュウリとナスが表す「精霊馬(牛馬)」とは?作り方・飾り方も解説

お盆飾りの1つである「精霊馬(しょうりょううま)」は、キュウリを馬、ナスを牛に見立てたものです。なぜお盆に「精霊馬」を飾る...

お盆の迎え火・送り火はいつする?マンションでも可能?やり方徹底解説

お盆の風物詩である「迎え火」と「送り火」。ご先祖様の魂を迷わずお迎え・お送りするための目印になるといわれています。ここでは...

【2024年度版】新盆(初盆)とは?いつ何を準備する?基本を解説

新盆(初盆)とは、故人様が亡くなられた後に初めて迎えるお盆のことですが、通常のお盆とは何が違うのでしょうか?ここでは、新盆...

香典返しとは?香典のお礼をするタイミング・金額・挨拶状など解説

香典返しは、四十九日法要から1か月以内を目安に香典のお礼を兼ねて品物をお渡しすることです。「消えもの」とよばれるタオルなど...

一周忌とは?お布施や香典などの準備から気をつけたいマナーを紹介

一周忌は故人様が亡くなって1年目の同月同日(祥月命日・しょうつきめいにち)のことです。遺族・親族をはじめ友人を招き一周忌法...

盂蘭盆会(うらぼんえ)とは?お盆や施餓鬼との違いや意味を徹底解説

お盆の正式名称は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といいます。先祖供養のための大切な行事ですが、以外な由来があることをご存じでしょ...

お盆の意味とは?いつ何をすればいい?期間中に避けるべきことも解説

お盆とは、ご先祖様をご自宅にお迎えしてご供養する夏の風習です。このページでは、お盆の意味や由来、具体的にいつ何をするかなど...

2024年のお盆期間はいつ?東京の7月盆など地域別日程も紹介

2024年(令和6年)のお盆期間は8月13日(火)~16日(金)の4日間ですが、地域によっては7月や9月に行う場合もありま...

香典の金額相場は?香典袋の書き方から包み方・袱紗の使い方まで解説

香典(こうでん)は故人様への弔意とお供えの意味を込めた金銭を指します。お札の向きや香典袋の書き方にもマナーがあり、金額は相...